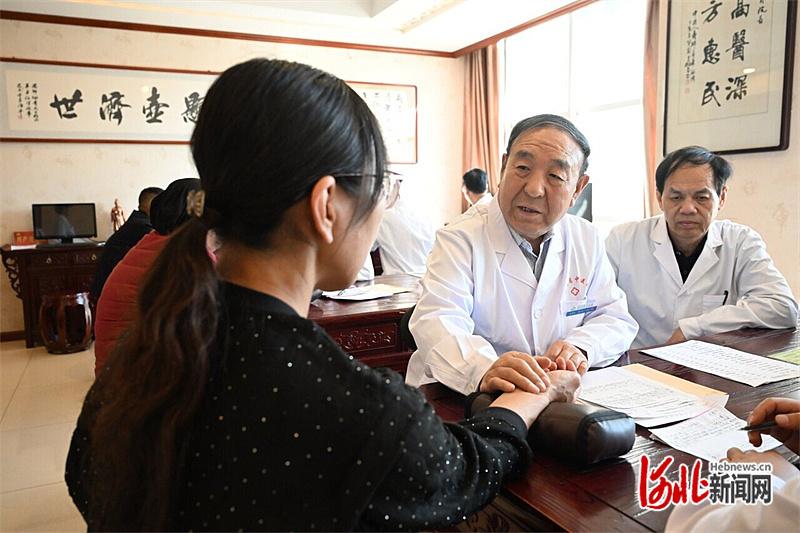

10月13日,李佃贵(右二)在为患者诊断病情。河北日报记者 史晟全摄

10月13日14时30分,在河北省中医院四楼西南角,国医大师、省中医院名誉院长李佃贵的诊室外坐满了患者。

这些患者来自全国各地,大多数是来看脾胃病的。

脾胃病是消化系统常见疾病,其中,萎缩性胃炎是比较严重、治疗起来最棘手的病症,一些患者还伴有肠上皮化生、不典型增生等癌前病变,医学界一直流传着“胃癌前期病变不可逆转”的结论。

但李佃贵扭转了这个论断。

他结合自己的临床经验,首创浊毒理论,提出浊毒既是致病因素,又是病理产物,“浊毒证”广泛存在于临床多种疾病中。

最开始让李佃贵关注“浊毒”这一病理概念的,是他的一位老胃病患者。该患者常年胃胀、隐痛,舌苔黄厚黏腻,反复发作多年,按传统“湿热中阻”治疗,效果总是不理想。这种黏腻和顽固的特性,用常规的清热祛湿方法难以奏效,这促使他开始思考并最终提出了更深一层的“浊毒”概念。

浊毒理论从提出到成熟完善,历经了长期临证、病例积累和系统总结。

在中医临床中,李佃贵提出了三清三调治疗法则,21种治法21种疗法。

近年来,李佃贵先后研制出了茵连和胃颗粒、香连化浊等10余种院内制剂,部分已列入医保用药目录。

回想起茵连和胃颗粒的研发过程,李佃贵说:“这个方子真是慢慢磨出来的,是无数病例和经验凝结的成果。”

20世纪80年代初,李佃贵在门诊建立了萎缩性胃炎专病档案,收治的第一个病人是位中学老师,胃痛反复发作多年,胃镜确诊慢性萎缩性胃炎。后来,他带着胃镜等设备去涉县给老乡们做检查,查出来不少胃癌前期病变,甚至早期胃癌。

看着老乡们焦急的眼神,李佃贵下决心,一定要研发出有效的方药,阻断这个癌变过程。

从涉县回来后,李佃贵把自己关在诊室里,反复研究这几百份病例,发现这些患者有个共同特点:舌苔黄厚黏腻,胃脘胀痛,大便黏腻不爽。

于是,他按照自己“化浊解毒”的新思路,开始调配方药。在临床中像做实验一样,今天加一味黄连,明天减一味茯苓,仔细观察每个患者的反应。最后定型时,以茵陈、黄连为君药清热燥湿,配上三七活血、鸡内金消食,形成了一个完整的治疗体系。

2017年6月,时年67岁的李佃贵被授予第三届“国医大师”荣誉称号。

李佃贵认为,中医要发展,传承是关键。

由于患者多,跟师学习的徒弟、实习学生也多,他的诊室里摆放了三张桌子。为了不让患者挪动地方,李佃贵规定,每看完一个患者,就起身去其他桌子看别的患者。

“这样设置,不仅节省时间,也便于我们学习体会。”李佃贵的博士研究生、省中医院主治中医师杨柳解释,患者候诊时,每桌的学生先提前了解患者病史和病症等情况,分析病情,然后跟老师的诊断做比较,发现问题。

“手把手教他们望闻问切,分析疑难病例,看着他们从懵懂到开窍,这种喜悦不亚于治好一个病人。”李佃贵说,“中医是门实践学问,光读书不临床,永远成不了好大夫,我得给年轻人搭好这个桥。”

如今,李佃贵的学生弟子遍及省内外,仅博士生导师、硕士生导师就有百余名,很多人已成长为省级名中医、学科带头人、全国及省优秀中医临床人才等。

因为担心老师的身体,学生们经常劝李佃贵度个假、休息休息。但李佃贵觉得,医生真正的退休,不是离开诊室,而是心里不再装着病人。

从医50多年来,李佃贵坚持临床出诊,从未间断。如今,每周一、周四,他在省中医院坐诊;周二上午、周五上午,在河北省中医药科学院(河北中医药大学第四附属医院)出诊。

“临床是中医的根,我不能断。诊室就是我的实验室,病人就是我的老师。”李佃贵说,“只要我还能摸脉、看舌苔,还能为病人减轻一分痛苦,为中医多带出一个徒弟,这个门诊我就会一直出下去。”(河北日报记者 赵泽众)