一步踏进“密营岁月”,寒气仿佛穿透时光扑面而来。积雪压青松,零下40摄氏度的严寒景象,无声讲述着那段风雪肆虐的岁月。

一位小女孩指着雪原中的雕像,小声问:“妈妈,他不冷吗?”母亲沉默片刻,轻声回答:“冷,但他们心中有火。”

这个假期,许多走进吉林省近现代史展厅的人,都在同一个展区——“东北抗日联军创建地”展区红了眼眶,这堂关于“密营”的课,为何能如此直抵人心?

在这里,历史不是教科书上的文字,而是可感可触的温度、掷地有声的选择。

10月7日上午,来自哈尔滨的大学生刘同学在杨靖宇将军事迹展板前驻足良久。“将军殉国时,胃里只有树皮、棉絮和枯草。”讲解员话音未落,刘同学的眼圈已经红了。

“密营岁月”场景复原是展区最令人动容的部分。

通过声光电技术,参观者能直观感受“火烤胸前暖,风吹背后寒”的极端环境。抗联战士就是在这样的条件下行军作战,坚持了整整14年。

来自长春的退休教师张先生在场景前久久伫立:“我教了三十年历史,但站在这里,才真正理解了什么是艰苦卓绝。”

站在杨靖宇将军的油画前,来自天南地北的游客们在此驻足,他们中有白发苍苍的老者,有牵着孩子的父母,有朝气蓬勃的学生,轻轻地将一束鲜花放在画作前,然后深深鞠躬。这一幕无声的仪式每天都在静静上演。

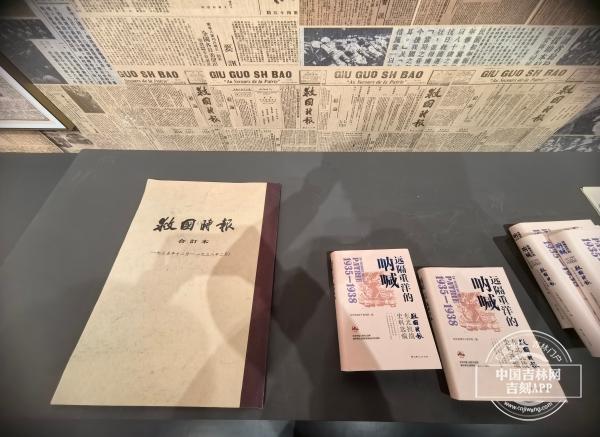

展柜里,《救国时报》静静陈列。这份中共中央驻共产国际代表团机关报,这份发行152期的报纸,曾刊登“东北义军捷报”27篇、“抗联文告”16篇,“日寇铁蹄下的东北”专栏14篇、反映抗联各军斗争的通讯29篇,还有5篇抗日烈士传略,在黑暗中传递着希望。

“这些发黄的报纸证明,即使在最黑暗的时刻,东北的抗争也从未被世界遗忘。”讲解员动情地说。

来自沈阳的历史爱好者王斌带着笔记本,一字一句地抄录报纸内容:“我要把这些故事讲给更多人听。”

看着越来越多的青少年在假期走进展厅,家住附近的何女士欣慰地感慨,这个展览让年轻一代得以穿越时空,与历史人物和事件对话,这无疑是最为珍贵的假期收获。

十四年抗战,在这间展厅里化作一个个具体的选择、一张张年轻的面孔、一句句铿锵的誓言。

这个假期,游客在这里接受了一场关于信仰与坚守的精神洗礼。

中国吉林网 吉刻新闻记者 陈志文 文/图

摄像 王涛

制作 姜博文