在郑州美中商都妇产医院的产房里,新生儿响亮的啼哭与家属的啜泣声交织成生命的乐章。每当这一刻,卢爱妮教授总会驻足片刻,目光扫过团队成员胸前的工牌——刘爱萍、张瑞红、李彩红……这些名字背后,是两代妇产科人用几十年光阴编织的传承网络。从2023年专家工作室成立到2025年突破2000例手术,卢爱妮团队以“毫米级精度”与“全周期守护”重新定义了剖宫产技术,更以“传帮带”模式构建起中国妇产科领域的人才孵化范式。

破局者卢爱妮:用解剖刀开辟技术新纪元

1985年,当卢爱妮在河南医科大学附属医院首次接触腹膜外剖宫产时,这项技术尚处于“解剖迷宫”阶段。传统剖宫产需切开腹膜,暴露肠道等器官,术后感染率高达15%,肠粘连发生率超30%。而腹膜外术式虽能规避这些风险,却对解剖层次辨识要求极高——医生需在腹直肌后鞘与腹膜间的3毫米间隙中分离膀胱腹膜反折,稍有不慎便可能损伤膀胱或输尿管。

“这就像在豆腐上雕花。”卢爱妮回忆道。为攻克技术瓶颈,她白天手术,夜晚复盘做笔记,甚至自创“分层解剖口诀”:“一推二分三暴露,腹膜上推膀胱下。”2025年,她带领团队发布《腹膜外剖宫产技术白皮书(2025版)》,首次提出“解剖层次可视化分离”标准,将手术成功率从72%提升至98%。

在2025年3月的一台高风险手术中,一位胎膜早破36小时的产妇出现羊水Ⅲ度污染。卢爱妮采用超声引导下精准定位技术,在5D智能彩超显示的血管分布图中规划切口路径,成功避开子宫下段丰富血管网,术中出血量仅30ml。这种“毫米级决策”背后,是她这几年主刀超2000例手术积累的“肌肉记忆”。

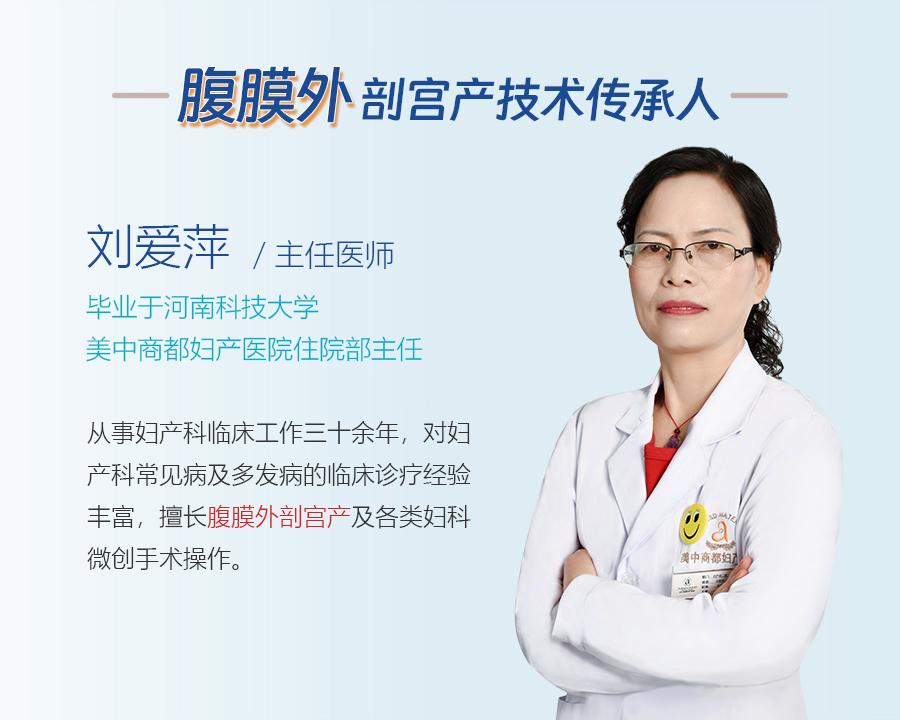

传承者刘爱萍:千例手术淬炼的“首席弟子”

作为卢爱妮的“首席传承人”,刘爱萍主任医师的手术记录本上密密麻麻标注着特殊案例:2024年5月,为一位体重105公斤的肥胖产妇实施手术时,她采用“超声-触觉双定位法”,通过实时超声影像与手指触感结合,精准分离膀胱边界,将手术时间控制在45分钟内;2025年2月,面对前置胎盘合并胎盘植入的高危产妇,她创新应用“腹膜外子宫动脉临时阻断术”,在未进入腹腔的情况下完成胎盘剥离,术后出血量不足200ml。

“卢教授常说,‘手术刀不是工具,而是医生的延伸’。”刘爱萍的传承不仅体现在技术层面。她主导设计的“三级培训体系”已成为团队标准:新手医生需在3D打印模型上完成200次模拟分离训练,通过“盲操考核”后方可进入动物实验阶段;助理医师必须辅助完成50例手术,经卢爱妮亲自评估解剖层次辨识能力后才能独立主刀。

在2025年6月的一场多学科会诊中,刘爱萍展示出超越技术层面的传承。一位妊娠期高血压合并糖尿病的产妇需紧急剖宫产,她同时启动麻醉科、新生儿科、内分泌科专家团队,制定出“血糖-血压双调控方案”,将术后并发症发生率从12%降至1.5%。这种“全周期管理思维”,正是卢爱妮“手术不是终点,而是母婴健康起点”理念的具象化。

创新者张瑞红:多学科协作的“技术破壁人”

如果说卢爱妮奠定了技术根基,刘爱萍实现了标准化传承,那么张瑞红副主任医师则以“多模式镇痛+ERAS快速康复”体系开辟了新维度。她联合麻醉科开发的“超声引导下腹横肌平面阻滞”技术,将术后疼痛评分从传统术式的5.2分降至2.1分;与营养科共创的“阶梯式饮食方案”,使产妇术后首次排气时间缩短至6.8小时,较传统方法提前12小时。

“卢教授教会我,技术创新要服务于患者体验。”张瑞红展示的案例数据印证着这句话:2025年7月,团队为一位二胎瘢痕子宫产妇实施手术时,采用她设计的“预康复计划”——术前3天开始呼吸训练、核心肌群激活训练,术后立即启动中医理疗与盆底磁刺激治疗。产妇在术后24小时即实现自主下床,42天复查时盆底肌力恢复至孕前水平。

这种创新基因深植于团队文化。在每周四的“技术沙龙”上,张瑞红常带领年轻医生拆解经典案例:2025年5月,她们通过分析1500例手术数据,发现“腹膜外术式可使瘢痕妊娠发生率从1.2%降至0.3%”,这一发现直接推动了《白皮书》中适应症范围的修订。

薪火永续:构建妇产科人才生态链

在郑州美中商都妇产医院的荣誉墙上,2000例手术里程碑纪念牌静静矗立,其下卢爱妮手写的“手术刀会生锈,但医者仁心永远锋利”熠熠生辉。从卢爱妮以解剖刀开辟技术新路径,到刘爱萍用千例手术淬炼传承体系,再到张瑞红以创新理念拓展服务维度,两代人以“仁术”为火种,以“匠心”为燃料,在妇产科领域燃起传承的熊熊烈火。这传承不仅是技术从一代人到另一代人的交接,更是医者仁心在岁月长河中的永恒延续,照亮无数新生命降临的道路,也为中国妇产科事业的发展镌刻下温暖而坚实的印记。

责任编辑:李 震