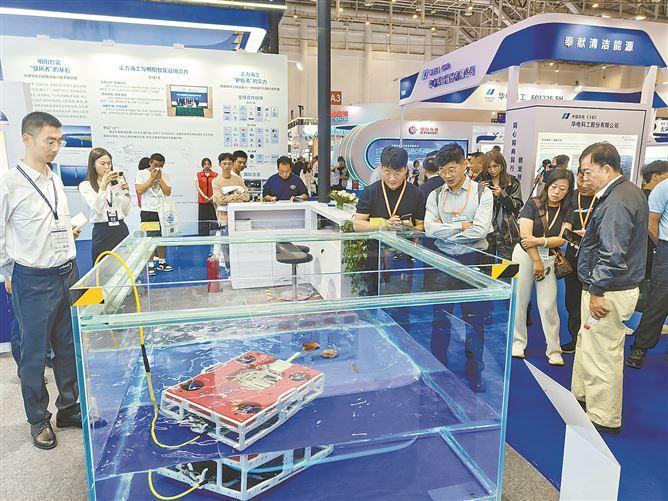

展览会现场,“智能水下捕捞机器人”吸引众多嘉宾关注。

厦门网讯(厦门日报记者 王元晖)昨天一整天,来自大连海事大学信息科学技术学院的博士生林鹏,不是在操控遥控器,就是在给围观的人群答疑解惑。在他身旁的玻璃池内,一个边长约一米的方形“小家伙”,不时伸出机械手,敏捷地将散落在池底的鲍鱼、扇贝等纳入腹中。

从摊位上的展板,人们知道了它的名字——“智能水下捕捞机器人”。这款机器人,同其他上千种新科技、新产品一道,亮相在厦举办的第八届国际潜水救捞与海洋工程装备展览会上。

周末来观展的人流,明显比开幕当日多得多,而其中不少人都曾在大连海事大学的摊位前驻足——吸引他们的,正是这款“智能水下捕捞机器人”。参观者的热情,让不停歇进行产品介绍的林鹏,嗓音有些沙哑,却始终流露着自豪。

林鹏轻轻地按下遥控器,机器人便在水池内轻挥手臂灵动转身,大约20秒之后,就把水里3头只有几公分大小的鲍鱼稳稳抓起,并送入“肚皮”下的收纳筐内。据介绍,这款产品将是现代渔民的“好帮手”:它们搭载声、光融合的新技术,最深可以潜入约200米深的海底,借助中国自主研发的图像增强和智能识别算法,在崎岖礁石间实现扇贝、鲍鱼、海胆等多种养殖物的无人化精准抓取。这也意味着,渔民们最远可以坐在20公里之外的家里,遥控机器人进行海洋作业。

“个头大的机器人每次下海,最多可携带约40公斤的海产品上岸。”林鹏说,这不仅破解了以往恶劣天气下渔业生产停滞的难题,也让多年来在风浪中讨生活的传统渔民有望成为一个“轻松的职业”。

国际潜水救捞与海洋工程装备展览会每年都会在厦门国际海洋周期间举办,此次展示面积达到了1.5万平方米。老展商陈毅智注意到,不仅展会规模扩大,今年参展产品愈发前沿,参观人群也更加多元。

昨天,刚刚结束海上作业的龙海浯屿渔民林华贵,便开车直奔展会现场,特意与“智能水下捕捞机器人”合了影,临别时还深情地说了句:“回见!”

正因为“智能水下捕捞机器人”吸睛,林鹏这两天也成了展馆内的“红人”。规模化的海洋捕捞公司嗅到商机、围着他转不足为奇,可普通渔民闻讯前来与未来的合作伙伴提前见面,却着实让他有些惊讶。

展区内,新一代升级版1.4万千瓦大型专业救助船“南海救103”轮、全球首座十万吨级“深海一号”能源站、全球首艘集成自主航行与教学实训功能的“新红专”轮等“大国重器”清晰呈现,与大大小小的各类智能机器人相映成趣。层出不穷的“中国智造”,赋予了国家向海图强的力量,也增强了越来越多普通劳动者迈向新生活的能力。