86岁的田玉成,生于陕西蓝田白鹿原,从贫穷的农村少年到如今的“银发网红”,他见证了社会的巨大变迁,少年时他在山沟里为生计劳作;青年时,他在艰难的环境中战三线;到了暮年,他开始写作摄影,学电脑成了“网红”。耄耋之年仍能玩转网络,通过文字与影像,向这个时代讲述他的所见所闻。

家庭贫困 六七岁开始帮家里做农活

田玉成,1939年出生于蓝田县前卫镇田家湾村,村子不大,百十户人家,位于白鹿原上。白鹿原本有两条鲸鱼沟,其中一条如今已成景区,而另一条因曾供皇家休闲洗浴而被改名为“沐浴沟”,并穿过田湾沟,田玉成便在这条沐浴沟边度过了童年。

田玉成家境贫寒,父母皆为普通农民,生活艰苦。他是家中最小的孩子,上有两个姐姐和一个哥哥。父亲还是铜匠,做些“狮头锁”之类的物件维持生计。

从六七岁起,田玉成就开始跟着家里做农活——看牛放麦青、磨面、割麦、拾牛粪。他在沐浴沟里割草、捡柴火、摘柿子、打酸枣,在坡上挖蕨麻、拔菅草根,还会到河渠里抓鳖捉蟹。一次,他在沟底发现了一只死狐狸,急忙回家告诉父亲。父亲将狐狸剥皮晒干,卖给城里的皮匠,还用卖狐狸皮的钱给田玉成做了身新衣裳。

田湾沟四周森林茂密,野生动物常出没。1950年冬天,一位农民割草时发现金钱豹,村里组织壮汉抓捕,三天三夜后终于击毙。村里每家每户都分到了豹子肉,田玉成还记得当时大家笑说:“吃了豹子肉,会有豹子胆。”

田玉成至今记得,小时候家境贫寒,很少能吃到肉。每逢过年,家里最常见的年菜便是白菜萝卜熬豆腐。由于买不起其他食材,家中种的白菜和萝卜成了唯一的选择,虽然简单却是他最喜欢的一道菜。此外,他还经常去河边拔水芹菜,回家后让母亲做浆水菜吃搅团和鱼鱼。

10岁上小学 自己推磨磨面给学校交粮

“我家里很穷,小时候连学都没上。”田玉成回忆,直到1949年解放后,他才有机会进入学校。“我10岁才上小学,才有机会去学习知识。”

上小学后,母亲忙于照顾哥嫂的孩子,家里磨面的重任落在了田玉成身上。那时,他在学校搭灶,每半个月要交一次粮。周六下午回家后,他忙着淘粮食,第二天早晨去磨面,一次磨四五十斤,交给学校十来斤,剩下的留给家里用。经济困难时期,借用生产队的牲口磨面,剩下的麸皮需要交给饲养室作为报酬。为了省下麸皮,他常常自己推磨,累得满头大汗,只为能多留些给家里充饥。

每当白鹿原上的麦田金黄一片,田玉成便从学校回到家中,和父亲一起收割麦子。父亲和哥哥负责割麦,他则负责把割好的麦捆栽在地上晾晒,等到天黑后再用推车将麦捆运到打麦场。那时,许多来自甘肃一带的麦客也会来到田湾村打工收割,但他家雇不起人,只能全家一起上阵,忙碌在麦田里。

1955年6月,田玉成小学毕业时已16岁。毕业证的编号是根据考试名次来排的。田玉成略显遗憾地说:“那六年,我一直是班干部,每次考试都是第一名。但到了最后一学期,我因患疟疾缺课一个多月,毕业时只考了第六名。”

小学毕业当农民 还是生产小组的掠场能手

小学毕业后,田玉成考上了蓝田县北关中学。然而,由于学校离家较远且需要住校,学费负担过重,他最终未能入学。于是,他一生只拥有一张小学毕业证书,毕业后便回家当了农民。

小学毕业后,田玉成曾尝试过卖柿子来补贴家用。那时正值冬闲时分,嫂子看他整天无所事事,且家里食量最大,每次舀饭时总是忍不住埋怨几句,母亲心里不满,便劝他向村里人学习卖柿子。于是,母亲借钱给他批发了10斤柿子,但他脸皮薄不敢大声吆喝,幸亏同学帮忙叫卖,柿子才卖掉了一半,第二天说啥也不去卖了。

后来,农村正掀起合作化的浪潮,田湾村成立了初级农业社,田玉成也成为了农业社的“社员”。后来,他还当上生产队小组的记工员,每天能赚1分工。不仅如此,田玉成还去锄了3亩多苞谷地,干活时连擦汗的功夫都没有,最终挣得30多个工分;在丰收的夏季,他又去推运麦捆,挣得30多个工分。田玉成常说:“不管是上学还是干活,我都要做到最好,不怕苦不怕累,还成了生产小组的掠场能手。”

进城当食堂学徒 表现出色当上行政干部

1956年,田玉成被招工离开农业社,进城工作。他在西安鼓楼十字东南角的天福楼食堂当学徒,这家食堂是公私合营,菜品种类繁多,从炒菜、酱肉、锅贴、水饺到冬天的涮锅,应有尽有,其中最具特色的是锅贴。

1960年,凭借在天福楼的出色表现,田玉成被提拔,成为碑林区饮食商店的一名行政干部。饮食商店管辖着70多个食堂,其中包括西安的老字号西安饭庄、“白云章饺子馆”和“春发生葫芦头泡馍馆”等。

“我生长在农村,根本没见过,也没听说过葫芦头,更不知道它是什么东西,当时还闹了个笑话。”田玉成回忆道,“后来,我负责红旗竞赛活动,常常去南院门的春发生,亲自了解了葫芦头的制作过程。记得以前我们家从不吃肠子,没想到这种东西竟然能变成美味。”

田玉成说自己老实正直,一辈子不会撒谎,即使做错了事也不会隐瞒或委过于人。1960年,他在西安一家钉鞋铺修鞋。60多岁的鞋匠盯着他说:“我钉了大半辈子鞋,第一次见你这么行得端、走得正的人。我钉过的鞋后跟都是磨损不匀,唯有你磨损地方不偏不斜在正中。” “我一生中得到过很多人的夸奖,而我最在意的却是老鞋匠的这个夸奖,提醒自己在人生路上走得端、行得正。”他说。

困难时期相恋 一支钢笔成为定情信物

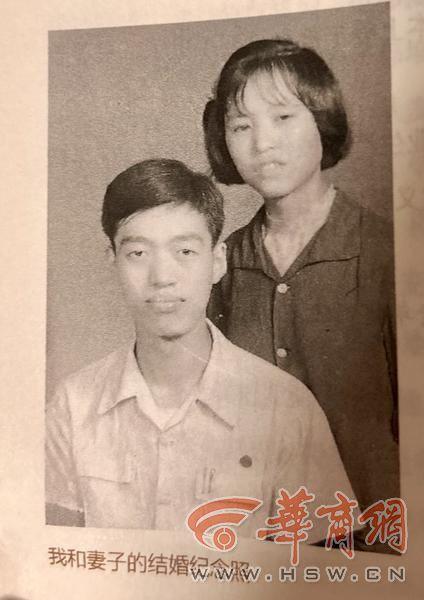

1961年,田玉成通过朋友介绍认识了在工厂工作的穆希海。第二次见面,田玉成送给她一支英雄牌钢笔,鼓励她好好学习,而这支钢笔也成了他们的定情信物。

1961年8月,经过半年多的恋爱,田玉成接到入伍通知,决定在入伍前与穆希海结婚。由于时间紧迫,两人没来得及通知双方亲友,便匆匆在公社登记结婚。穆希海回忆道:“婚后,我基本是在家里的操持,他先是去当兵,退伍回来后工作又很忙,家里和孩子都由我照管,就这样相依相伴了60年。”

回忆起上个世纪60年代的困难时期,田玉成告诉华商报大风新闻记者,当时,夫妻俩的收入都不高,要养育两个孩子并赡养双方老人,生活异常拮据。为了生计,他和妻子曾在农田里拾麦穗、在炉灰堆里捡煤核、在山坡上挖野菜,尽一切可能填补生活的空缺。

田玉成深情地表示:“我一直感激妻子。我刚结婚就去当兵,四年多才回来。大儿子出生后,妻子在咸阳工厂工作,我在临潼的军工单位,期间我们两地分居。她一人照顾孩子,白天还要工作。小儿子出生后,妻子调到我所在单位,但因为我工作忙,两个孩子基本上还都是她在管。两个儿子都成了才,一个去了部队,一个去了研究所,妻子是最大的功臣。”

兰州当兵入伍 退伍后临潼山下战三线

田玉成于1961年秋季入伍,成为防化学兵,被分配到兰州军区。第二年,他和战友们在甘南祁连山下的皇城滩农场从事农业生产,主要工作是修渠、平整土地和种青稞。返回兰州途中,他们在鹅毛大雪中脱掉衣服过冰河,那种刺骨的寒冷至今记忆犹新。

1966年1月,田玉成退伍后进入了航天九院771研究所,在临潼山脚下“战三线”。当时,中国科学院在临潼骊山脚下建设了三线单位“324工程处”,也就是后来的771研究所。田玉成在这里从设备仓库保管员做起,随后担任了科室办事员、处长等职务。

1985年,田玉成调入771所的子弟中学,担任党支部书记。1987年,第一届学生参加高考时,田玉成与校长一同在考场陪考,最终该校的高考成绩荣登临潼全县第一。从此,771所子弟中学在临潼声名鹊起,连续多年在高考中名列全县榜首。田玉成每年高考都会到考场陪考,直到离开学校。

退而不休搞创作 学电脑发帖拍照成“银发网红”

1997年,田玉成从学校退休后,并没有选择安逸的退休生活,而是拾起了多年前的“爬格子”爱好,开始了新的写作生涯。手握笔杆、拿起相机,他坚持创作,写新闻、拍照片。几十年来,他在几十家报刊杂志和网络平台上发表了60多万字的通讯、随笔、时评等,逐渐成为小有名气的“银发撰稿人”。

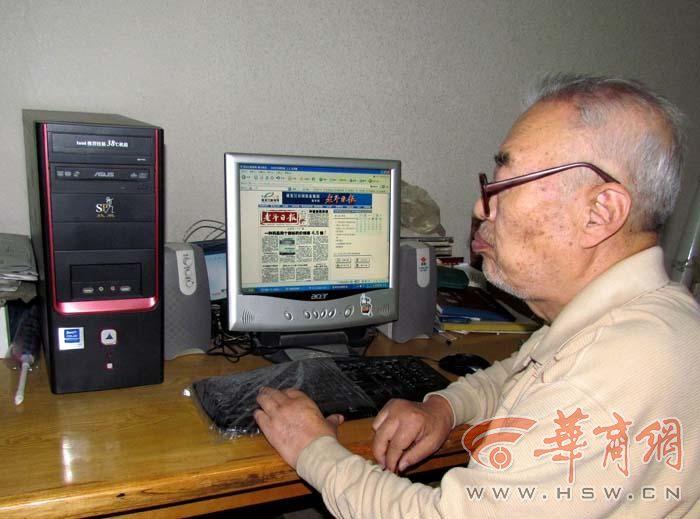

最初的几年里,田玉成的稿件全部是手写的,每篇文章都要写了改,改了再写,一篇文章往往要誊写几遍。看到父亲如此辛劳,儿子建议他学用电脑打字。然而,面对键盘上那些陌生的英文字母,田玉成心里产生了退缩:“当时我完全不懂电脑,看到那些字母真得很想放弃。”但儿子送来了一种可在电脑上写字的“手写笔”,并耐心教他使用,渐渐地,田玉成开始学会了在电脑上写作。随着电脑的使用,他的写作也由手写转向了电子稿,避免了奔波邮局的麻烦。

随着自学进阶,田玉成逐渐适应了现代化工具的使用,开始频繁上网,成为了名副其实的“银发网红”。他不仅乐于通过智能手机和电脑与朋友们交流,还积极参与各大论坛的互动,分享自己的生活感悟和见解。长时间保持活跃发帖的他,不仅获得了大量的点赞和回复,也与论坛中的版主及网友们建立了深厚的友谊。

特别是在华商论坛,田玉成成为了最早的一批博主,网名“桑榆情”,他的帖子内容聚焦老年人生活、权益和心声,不仅参与社会时事的讨论,还用镜头记录下身边的点点滴滴,拍下了大量的生活照片和社会事件,形成了独特的“网络日记”。

从自来水公司换水表退费程序繁琐复杂,到城市建设占用人行道和自行车道,再到暖气不热、路旁绿化带乱堆垃圾、公园缺乏无障碍坡道等问题,田玉成都及时进行投诉和反映,而且大多数问题都得到了处理和改正。虽然有些人对此冷嘲热讽,觉得他“爱管闲事”,但田玉成从不在意这些负面言论。他坚信自己做的不是闲事,而是有意义的事,这正是他作为共产党员的责任与担当。

谈到自己的人生经历,田玉成说:“我1960年入党,在商业部门年年是红旗手,在部队年年是五好战士。到了航天系统也多次被评为优秀党员、优秀党务工作者,职业习惯就是宣传党的方针政策。”田玉成说。

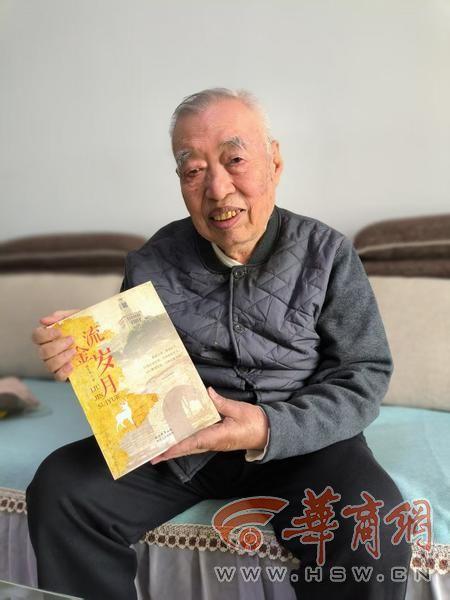

出版了六本书 仍坐着电动轮椅去采风

近年来,尽管腿脚不便,田玉成依然坚持外出采风、拍照。如果你在西安的街头、公园看到一位坐着电动轮椅、手拿相机拍照的老人,十有八九就是“闲不住的老田”。去年,一则视频在西安的微信朋友圈刷屏:《85岁老人坐轮椅持相机,年年记录高考送考瞬间,祝愿高考孩子们都能考上心仪的大学》,视频中的主人公正是田玉成。

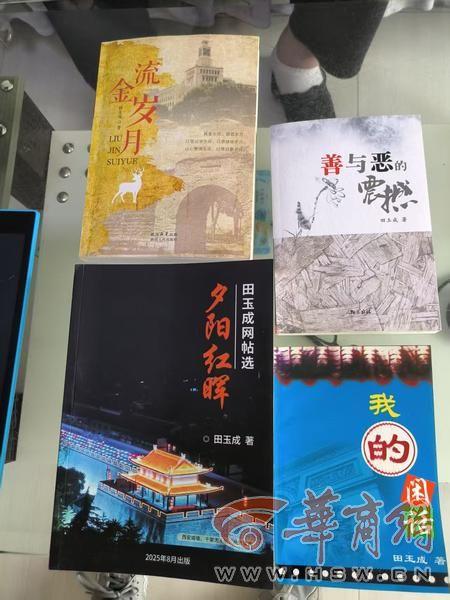

田玉成的写作不局限于网络,他还将自己的文章汇集成书。如今,他已经出版了六本书,其中包括《我的闲话》、《善与恶的震撼》、《田玉成网帖选:夕阳红晖》、《流金岁月》等,大多是他在报刊和网络上发表的作品的合集。其中,《流金岁月》引发关注,这本散文集内容涵盖陕西关中白鹿原地区的民俗风情、故乡往事、社会变迁、个人从业经历以及杂谈随想等,堪称一部白鹿原地区的“人文笔记”。

“我想把这些年写的文章、拍的照片留作纪念,留下一些值得回味的文字,因为它们不仅记录了我的生活,也见证了时代的变迁。”田玉成说道。虽然他的书籍并没有大规模出版,但对他而言,它们却是无价的珍宝,是他一生经历的真实写照。

每天都离不开电脑 连早饭都要在电脑桌前吃

田玉成家里有三台电脑放在不同房间,他每天都离不开电脑,发帖、评论、互动,不断更新他的网络生活。妻子穆希海笑着说:“他每天早上6点多,起床后就坐在电脑前,连早饭都要在电脑桌前吃。”

谈到每天的生活日常,田玉成笑着说道:“早上起来,先坐在电脑前看看新闻,写写文章,看看体育比赛。闲暇时,拿起手机刷刷抖音,顺便听听秦腔。前两年一坐就是一整天, 如今年纪大了,眼睛也开始有点问题了,再加上腿脚不好,坐得时间长容易脚肿,渐渐减少了看电脑的时间。”

如今,86岁的田玉成依然活跃在网络上,成为了不少网友的榜样和朋友。他用自己的故事告诉人们,年龄从不设限,热爱与坚持能让每一段流金岁月闪耀光彩。

田玉成的故事,是一个老年人如何勇敢拥抱数字时代的缩影,也是一个时代变迁的见证。

华商报大风新闻记者 袁金会

来源:华商网-华商报

相关热词搜索: